DX(デジタルトランスフォーメーション)

現在、モノづくりを取り巻く環境は急速に変化しています。特に脱炭素社会の実現に向けた取り組み、労働力や技能者の不足、そして多品種少量生産への対応が求められています。これらの課題はお客さまも、メーカであるアマダにとっても共通の課題です。これらの課題解決策として、アマダはお客さま向け、社内向けの両面でデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しています。

お客さまがご利用になるDXは、製造現場、事務所、プログラム室の情報を連携した製造DXソリューション「LIVLOTS」およびお客さまの生産状況の見える化と稼働を止めないIoTサポート機能を備えた「V-factory」 です。

社内向けのDXの取組は大きくふたつに分類されます。ひとつは営業・サービスの取組で、アマダ独自の直販・直サービスで培ってきた経験や知見をデータに基づく営業・サービス活動へと進化させ、お客さまサポートを強化すると同時にその活動を効率化します。

もうひとつは開発・製造の取組みです。DXにより、各部門業務のデジタル化とデータ連携による業務の効率化とECM(エンジニアリング・チェーン・マネジメント)、SCM(サプライ・チェーン・マネジメント)の強化を図っており、特にSCMでは、コロナ禍にお客さまへの納品までのリードタイムを延期した反省からサプライヤとの関係を強化しております。

アマダは長年にわたり「創造」と「挑戦」を繰り返し、世界のモノづくりを支えてきました。現在、DXとAI技術の活用により、「お客様とともに発展する」アマダグループは新たな力の源泉を得ています。この取り組みにより、私たちはお客様が直面する複雑な生産環境の最適化と効率化を実現し、一緒に成長することを目指しています。

世界のモノづくりのDX化を通じて、アマダはこれからもイノベーションを牽引し、持続可能な産業社会の実現に向けて貢献してまいります。

株式会社アマダは2024年11月に経済産業省からDX認定制度における「DX認定事業者」として認定されました。

お客さまのDX

DXソリューション「LIVLOTS」

多種・変種変量に対応しムダのない生産を実現するシステムです。

お客さまの事務所・プログラム室・製造現場をつなげて、製造に必要な情報(作業者・製品情報・仕事内容)を集約し、現場や各加工機に対して最も優先するべき仕事をナビゲートします。

DX稼働保障 「V-factory」

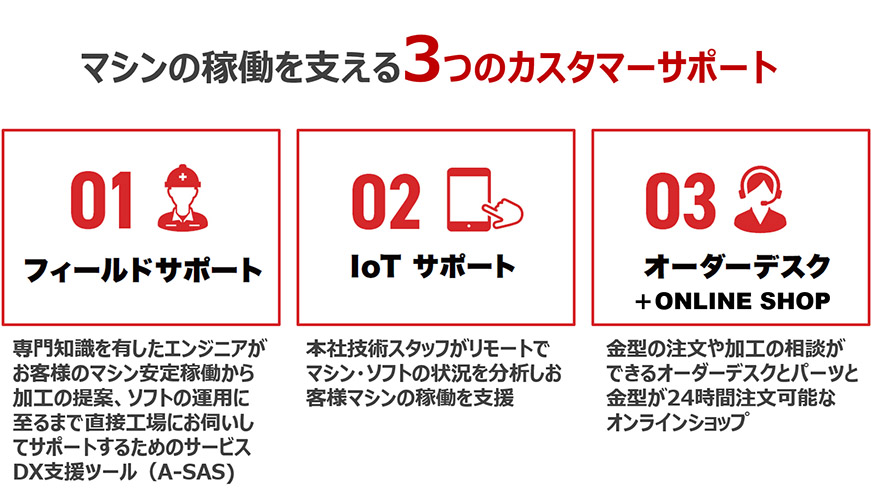

お客さまのモノづくりを止めないための包括的な取り組みで、DX稼働保障は3つの仕組みでお客さまをサポートしています。

- 予防保全(IoTマシン健康診断)

お客さまごと、マシンごとに常にIoTを通して稼働状況を把握しています。マシンを止めることなく常に遠隔診断が行われることでマシンの健康を維持しています。 - リモートデジタル点検

IoTにより蓄積された膨大なデータを活用しマシンのその時々のコンディションに応じた定期点検の内容へのアレンジをおこないます。 - リアルタイム診断

予防保全や点検でも予見できないようなトラブルが発生した際にはマシンの稼働データを活用してIoTサポートスタッフが原因を特定し、早期復旧をご支援します。サービスエンジニアの派遣や遠隔操作による応急処理も可能です。

社内のDX

販売・サービス 「ADMS」

アマダ独自の “直販・直サービス” ビジネスプロセスを、“データに基づくデジタル営業・サービス”へと進化させ、お客さまサポート力強化と営業活動を効率化する体制を構築する。

ADMS導入により、マーケティングデータの分析を通じて、新たなビジネス機会を創出し、モノづくり産業が抱える社会課題解決を目指すとともに、より優れた商品・サービスを提供し、100年企業に向けた成長を加速します。

営業/サービス支援システム(A-SAS)、お客さま提案ツール(A-Pro)、案件獲得自動化(A-MAX)を成長加速化エンジンとして活用することで、行動効率向上、売上PH向上、新人即戦力化につなげていきます。

開発・製造 「APEX」

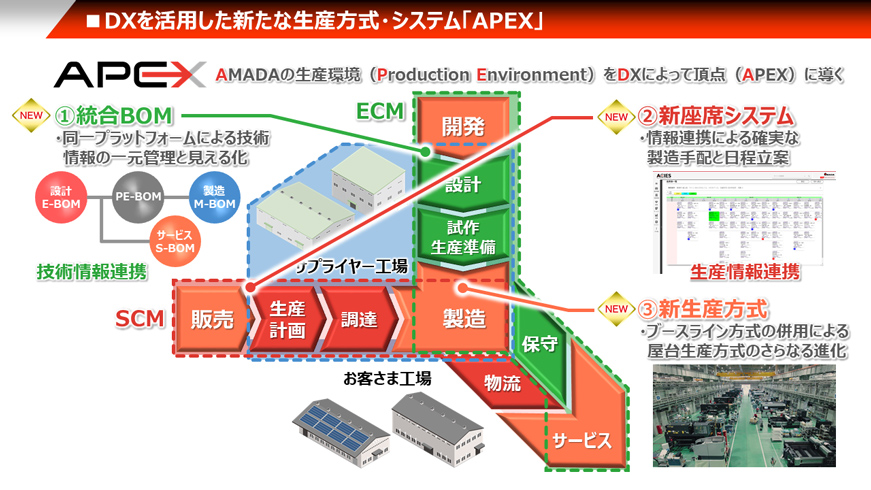

近年お客さまニーズの高度化により、商品仕様の多様化が進展しています。これらの変化に対し、従来からの取り組みに加え、開発と製造が同居しているこの富士宮事業所で、販売から生産計画、調達、製造につながるSCM(サプライチェーンマネジメント)生産情報連携、開発から製造、サービスにつながるECM(エンジニアリングチェーンマネジメント)技術情報連携の両軸から、DXを活用した改革を開始しました。

この改革は、『アマダの生産環境をDXにより頂点に導く』 頭文字をとり、APEXと総称しています。

まずはこの改革を支える新たなコンテンツとして、設計(E-BOM)、製造(M-BOM)、サービス(S-BOM)を同一プラットフォーム化した統合BOMを作り上げました。

アマダは製販一体体制のメリットを活かし、連携を強化し、生産計画立案時や変更時等、お客さま要望に柔軟に対応できる新座席システムにリニューアルしました。

工場の中では、ブースライン生産の併用による屋台ブース生産方式のさらなる進化させました。

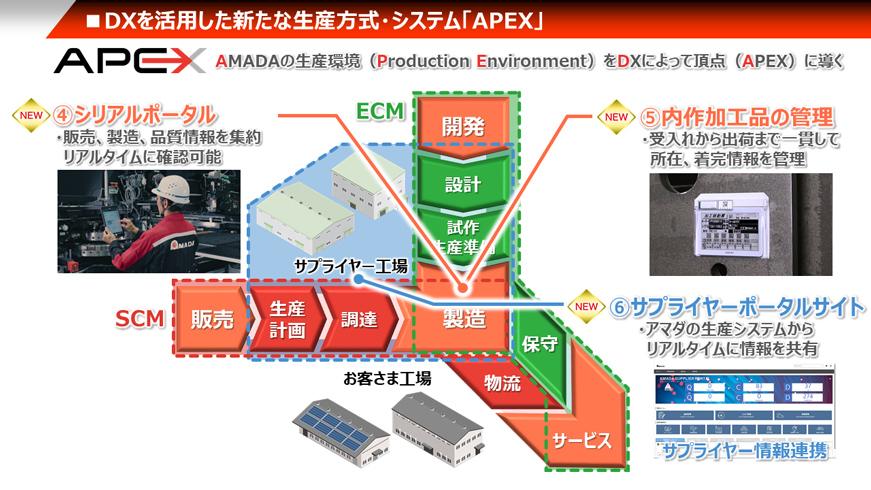

部品管理においては受け入れから出荷までの所在と着完について、リアルタイムに情報が管理できる仕組みを狙いました。

シリアルポータルはマシンシリアルごとに販売情報、製造情報、品質情報を現場作業者が、その場でいつでも確認することができます。

『サプライヤーポータルサイト』では、調達活動におけるサプライヤーとの情報連携を、双方向でリアルタイムに行い、部品調達におけるQCDの向上ならびに間接作業の効率化も図っています。

生成AIの活用

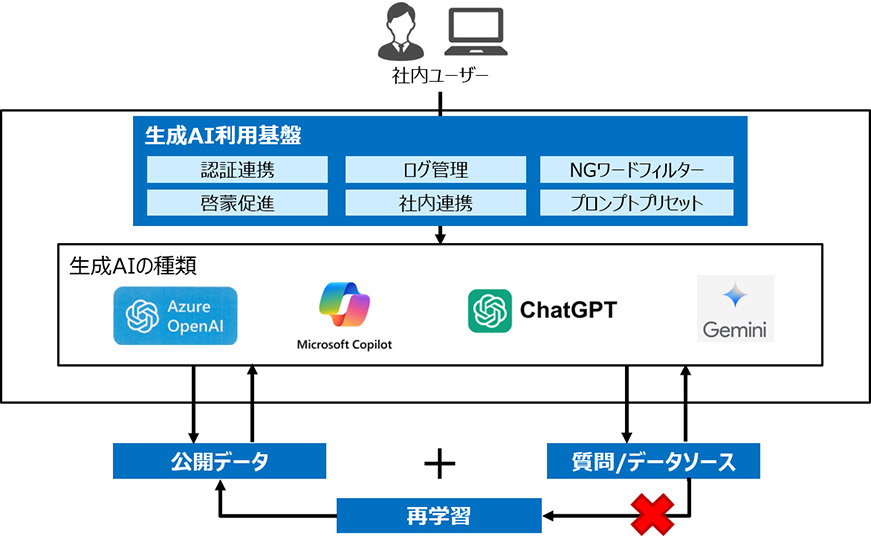

公開データ(インターネット上)を利用するパターンと社内データのみを利用するパターン両者に対応できる生成AI利用基盤を構築し社内業務向けの運用をおこなっています。社内データのみの利用では、ITやCADのヘルプデスク、総務関係問い合わせ対応、品質関係のデータの検索などに利用しています。

公開データを利用する場合、機密情報の漏洩や著作権侵害が発生しないような環境で利用しています。また、生成AIの学習データとして利用することはありません。